La Teoría de las Ventanas Rotas se ha convertido en uno de los pilares del pensamiento criminológico contemporáneo, influyendo en políticas públicas, estrategias policiales y formas de gestionar el espacio urbano. Su hipótesis central —que el desorden visible promueve el crimen— ha generado tanto adhesión como controversia.

En este artículo analizaremos a fondo el origen, desarrollo y críticas de esta influyente teoría, explorando además cómo sigue vigente en el debate sobre la seguridad ciudadana en la actualidad.

¿Qué es la Teoría de las Ventanas Rotas?

La Teoría Criminológica de las Ventanas Rotas plantea que los signos visibles de desorden y deterioro urbano (como vidrios rotos, basura en la calle, grafitis no artísticos o espacios abandonados) no solo afectan la percepción del entorno, sino que fomentan comportamientos delictivos más graves.

En otras palabras: «el desorden genera más desorden y eventualmente conduce al crimen.»

La teoría sugiere que cuando las normas sociales se perciben como debilitadas o ignoradas, las personas tienden a transgredirlas más fácilmente. Si nadie corrige una infracción menor, se interpreta como que nadie está prestando atención, lo que puede llevar a un escalamiento en la gravedad de los delitos.

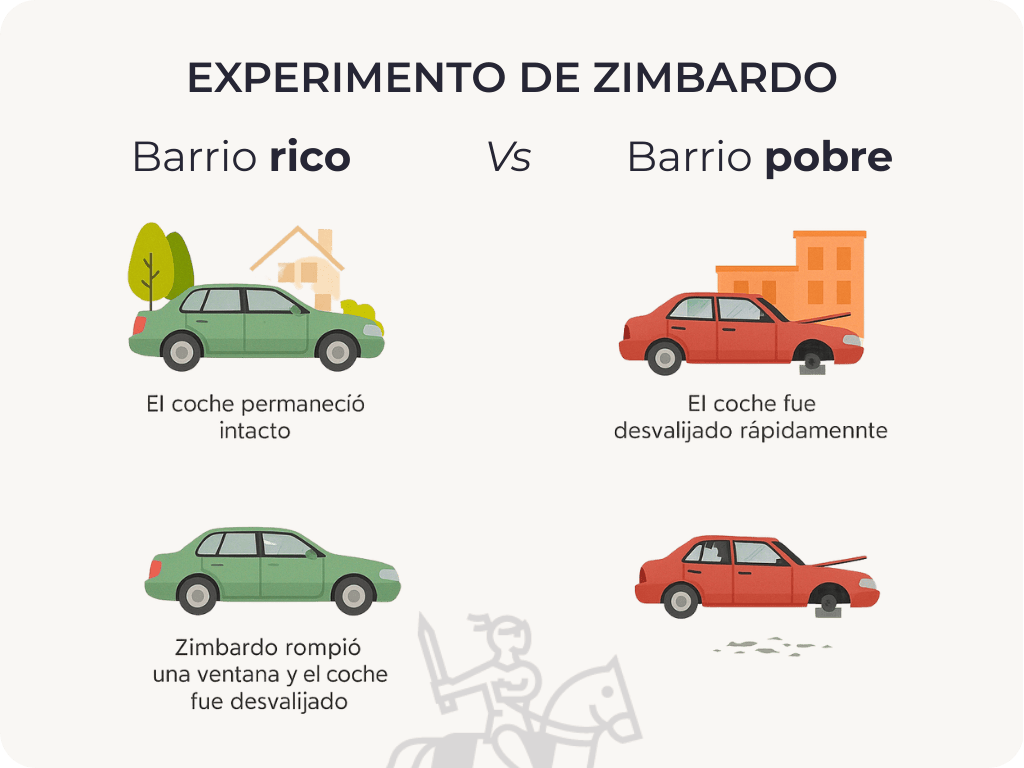

El experimento de Zimbardo

El psicólogo Philip Zimbardo demostró cómo el desorden influye en el comportamiento social dejando dos autos abandonados en barrios muy distintos. En el barrio pobre, el coche fue desvalijado rápidamente. En el barrio rico, permaneció intacto… hasta que Zimbardo rompió una ventana. A partir de ahí, también fue vandalizado.

La conclusión fue que no es la pobreza, sino la señal de deterioro, lo que desencadena la conducta destructiva. Una ventana rota transmite abandono, ausencia de normas y, con ello, permiso implícito para transgredir.

Origen de la teoría: Un artículo, muchas consecuencias

El origen formal de la teoría se remonta a 1982, cuando los investigadores James Q. Wilson (politólogo) y George L. Kelling (criminólogo) publicaron un influyente artículo en la revista The Atlantic titulado «Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety».

Inspirados por estudios previos de psicología ambiental y sociología urbana, Wilson y Kelling propusieron una conexión directa entre el deterioro físico de un vecindario y el aumento del crimen, aunque no necesariamente a través de una relación causal directa.

Ideas clave del artículo original

- La presencia de «ventanas rotas» simboliza abandono y falta de control social

- La ausencia de intervención frente a actos de incivilidad (como gritar en la calle, emborracharse en público, vandalismo menor) alimenta un entorno propicio para delitos más graves

- La policía de proximidad (community policing) debe enfocarse no solo en detener criminales, sino en mantener el orden cotidiano del vecindario

Influencia en las políticas públicas: El caso de Nueva York

La teoría adquirió relevancia práctica en la década de 1990, cuando el entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y el comisionado de policía William Bratton, adoptaron políticas de «tolerancia cero» basadas en estos principios.

Se priorizó el castigo de infracciones menores (como viajar sin pagar el metro o escupir en la calle), con el argumento de que mantener el orden disuadiría a posibles criminales y mejoraría la percepción de seguridad.

Resultados observados

- Reducción significativa de delitos violentos y crímenes contra la propiedad

- Mayor inversión en la limpieza y recuperación del espacio público

- Fuerte debate sobre los costos sociales de estas políticas

Críticas a la Teoría de las Ventanas Rotas

A pesar de sus aparentes éxitos, la teoría ha sido objeto de importantes cuestionamientos desde distintos frentes académicos y sociales.

Principales críticas

- Correlación no implica causalidad: muchos estudios indican que la disminución del crimen en los años 90 se debió a múltiples factores (mejora económica, envejecimiento poblacional, cambios en el consumo de drogas, etc.)

- Estrategias represivas: la aplicación de la teoría ha llevado en ocasiones a una sobrerregulación de comunidades pobres, particularmente en barrios afroamericanos y latinos

- Abuso policial: la «tolerancia cero» ha sido criticada por fomentar prácticas discriminatorias, como el «stop and frisk»

- Desconexión entre desorden y crimen real: investigaciones recientes sugieren que el desorden no siempre conduce al delito, y que otras variables (como la cohesión social y la confianza en las instituciones) son más determinantes

¿Sigue vigente la Teoría de las Ventanas Rotas?

Hoy en día, la Teoría de las Ventanas Rotas se interpreta de forma más matizada. Muchos expertos ya no la ven como una receta universal contra el crimen, pero sí como una herramienta útil para entender la importancia del entorno urbano en la conducta social.

Se ha integrado en enfoques más amplios como:

- Prevención situacional del delito

- Urbanismo táctico y diseño urbano centrado en la seguridad

- Criminología ambiental, que estudia cómo el espacio influye en el comportamiento delictivo

En lugar de castigar severamente cada infracción menor, los nuevos enfoques se centran en recuperar espacios públicos, fomentar la participación comunitaria y fortalecer la vigilancia informal, promoviendo así entornos más seguros sin recurrir al autoritarismo.

Cuidar el espacio público sí importa

La Teoría Criminológica de las Ventanas Rotas nos deja una lección clave: el entorno sí importa. Cuidar el espacio público, mantener el orden y fomentar la presencia cívica son medidas que pueden mejorar la calidad de vida urbana. Sin embargo, su aplicación debe ser inteligente, justa y adaptada al contexto, evitando caer en políticas represivas que afecten desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.